2024年4月から医師の働き方改革の運用がスタートしました。

十分な準備を経てスタートを迎えた病院もあれば、準備が整わない状態で突入した病院も少なくないのではないでしょうか。

医師の働き方改革の準備段階で避けて通れないことのひとつに、宿日直許可の問題があります。

今回は、医療機関の宿日直の実態と宿日直許可を取得した後に確認すべき項目について考えていきたいと思います。

宿日直許可とは?

まず始めに、宿日直許可とは一体何なのかについてみていきたいと思います。

宿日直許可はなぜ必要なのか?

そもそも宿日直するのになぜ許可が必要なのでしょうか。

労働基準法には以下のとおり規定されています。

労働基準法 第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)

この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

一 別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者

二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

労働基準法第41条第3号をみると、

「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」

は、労働時間等に関する規定の適用が除外されるとされています。

病院で言うと、宿日直等で「監視又は断続的労働に従事」させる職員について、院長(使用者)が労働基準監督署長(行政官庁)の許可を得ることができれば、週40時間・1日8時間までに定められた法定労働時間の規定が適用されず、その分の割増賃金の支払いも不要になる、というルールになっています。

ここで問題になるのは、個々の病院における医師の宿日直業務が、労働基準法で言う「監視又は断続的労働に従事する」に該当するか否かということです。

宿日直許可基準とは?

個々の病院の宿日直業務が、「監視又は断続的労働に従事する」に当たるかどうかをみる際に、まずは、国がどのような許可基準を設けているのか確認する必要があるでしょう。

厚生労働省は、「宿日直許可取得後の適切な労務管理のために」という解説資料の中で、宿日直許可の基本的な捉え方を以下のとおり説明しています。

宿日直許可とは?

労働密度が低く、十分な休息をとることが可能と認められる宿日直は、労働基準監督署長から「宿日直許可」を得ることができ、宿日直許可の対象となった業務に従事する時間は、労働基準法の労働時間規制の対象から除外される仕組みです。

引用:厚生労働省労働基準局 宿日直許可取得後の適切な労務管理のために.pdf

つまり、宿日直として許可されるためには、簡単に言うと

- 「労働密度が低く」

- 「十分な休息をとることが可能」

な業務でなければならないということです。

もう少し詳しく説明すると、宿日直の許可には当然ながら一定の基準が設けられています。

「断続的労働」としての宿日直許可について、元々厚生労働省は、昭和22年に通達で「一般的許可基準」を示しています。

さらに医師や看護師等については、この一般的許可基準とは別に、昭和24年に「医師、看護婦等の宿直勤務について」という通達を出して許可基準を示していましたが、令和元年に改めて通達を出すことで当時の内容を明確化しています。

これらの通達の内容に関して、以下の資料にまとめました。

| 一般的許可基準 (昭和22年発基17号) | 1.勤務の態様 ① 常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可するものであること。 ② 原則として、通常の労働の継続は許可しないこと。したがって始業又は終業時刻に密着した時間帯に、顧客からの電話の収受又は盗難・火災防止を行うものについては、許可しないものであること。 2.宿日直手当 宿直勤務1回についての宿直手当又は日直勤務1回についての日直手当の最低額は、当該事業場において宿直又は日直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われている賃金の一人1日平均額の1/3以上であること。 3.宿日直の回数 許可の対象となる宿直又は日直の勤務回数については、宿直勤務については週1回、日直勤務については月1回を限度とすること。ただし、当該事業場に勤務する18歳以上の者で法律上宿直又は日直を行いうるすべてのものに宿直又は日直をさせてもなお不足であり、かつ勤務の労働密度が薄い場合には、宿直又は日直業務の実態に応じて週1回を超える宿直、月1回を超える日直についても許可して差し支えないこと。 4.その他 宿直勤務については、相当の睡眠設備の設置を条件とするものであること。 |

| 医師、看護師等の場合 (令和元年基発0701第8号) | 医師等の宿日直勤務については、前記の一般的な許可基準に関して、より具体的な判断基準が示されており、以下の全てを満たす場合には、許可を与えるよう取り扱うこと とされている。 ① 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。 (通常の勤務時間が終了していたとしても、通常の勤務態様が継続している間は宿日直の許可の対象にならない。) ② 宿日直中に従事する業務は、前述の一般の宿直業務以外には、特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に限ること。 例えば以下の業務等をいう。 ・ 医師が、少数の要注意患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等(軽度の処置を含む。以下同じ。)や、看護師等に対する指示、確認を行うこと ・ 医師が、外来患者の来院が通常予定されない休日・夜間(例えば非輪番日など)において、少数の軽症の外来患者や、かかりつけ患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等や、看護師等に対する指示、確認を行うこと ・ 看護職員が、外来患者の来院が通常予定されない休日・夜間(例えば非輪番日など)において、少数の軽症の外来患者や、かかりつけ患者の状態の変動に対応するため、問診等を行うことや、医師に対する報告を行うこと ・ 看護職員が、病室の定時巡回、患者の状態の変動の医師への報告、少数の要注意患者の定時検脈、検温を行うこと ③ 宿直の場合は、夜間に十分睡眠がとり得ること。 ④ 上記以外に、一般の宿日直許可の際の条件を満たしていること。 |

引用:厚生労働省労働基準局「宿日直許可取得後の適切な労務管理のために」

宿日直許可はハードルが高い

断続的な宿日直許可基準について、前掲のとおり表にまとめて示したところですが、ここで主要箇所をまとめてみたいと思います。

個々の病院において、医師の業務が宿日直として許可されるためには、以下の➊から❻を全て満たす必要があります。

- 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること

- 特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に限ること

- 宿直の場合は、夜間に十分睡眠がとり得ること

- ➊~❹を満たすとともに、一般の宿日直許可の際の条件(❺、❻)を満たしていること

- 常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務のみを認める

- 原則として、通常の労働の継続は許可しない

この➊から❻の条件をみてもわかるとおり、宿日直許可は個々の病院にとって非常にハードルの高い基準と言わざるを得ないでしょう。

特に救急車を受け入れている市中の一般病院から大学病院などの基幹病院まで、宿日直に関わる全ての時間、全ての診療科の許可を得るのは非常に困難なことだと考えられます。

そのため、厚生労働省は「宿日直の許可は、所属診療科、職種、時間帯、業務の種類等を限って得ることも可能」だとしています。

例えば、宿日直の許可申請を深夜帯のみにして時間を限定させることや、病棟での宿日直業務のみとして業務内容を限定させることもできるとしているのです。

宿日直許可取得後に懸念されること

前項では、医療機関においてなぜ宿日直許可が必要なのか、また宿日直許可を得るにはどのような条件をクリアしなければならないのかについてみてきました。

ここでは、取得した宿日直許可に関してどのような問題が生じうるのかについて考えていきたいと思います。

“名ばかり宿日直”が発生?

前述したとおり、医師の宿日直許可は個々の病院にとって非常にハードルの高いものだと考えられます。

しかし、2024年4月からスタートした医師の働き方改革、いわゆる勤務医の労働時間の上限規制を考えると、宿日直許可を得るか得ないかは、病院の診療体制の維持に大きく関わってきます。

宿日直許可を取得した時間帯については、労働基準法上の労働時間にカウントしないで済むことから、事前準備の段階で、許可取得にこぎつけた病院も多いでしょう。

厚生労働省から示された資料をみてみると、医師の働き方改革を見据えた病院の動きがはっきりとあらわれています。

以下の表は、「医療機関の宿日直許可に関する FAQ」(2024 年8月6日 ver.)という資料の参考資料を一部抜粋したものです。

| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |

| 許可件数 | 144件 | 233件 | 1,369件 | 5,173件 |

出典:「医療機関の宿日直許可に関する FAQ」(2024 年8月6日 ver.)

上記の資料のとおり、医師の宿日直許可件数を年別にみると、令和2年に144件だった許可件数が令和5年には5,173件と、医師の働き方改革施行前年にその3年前に許可された件数の約36倍の許可が与えられていることがわかります。

日経メディカル Onlineでは、医師の働き方改革施行前に何とか取得にこぎつけた宿日直許可によって、「実態が伴わない“名ばかり宿日直”」が発生してしまうのでは、と懸念を示しています。

宿日直許可が実態を伴っているかどうかが問題

前に説明したとおり、宿日直許可を下す労働基準監督署には、統一的な許可基準があります。

しかし、実際に許可するかしないかの段階では、申請時の担当官の個別の判断を完全に否定することは難しいのではないかと考えます。

書面や聞き取りで許可の判断を行いますので、取得後まで継続的に医師やその他のスタッフ、患者の生の動きを見て判断することは、極めて困難だと言えるでしょう。

これでは完全に医療現場の実態を反映できませんので、仮に許可された時間帯であっても、日勤帯と同様の業務が生じる場合もあり、医師やスタッフの負担は従前と何ら変わりはありません。

同じ二次医療圏内でも、許可のバラツキが起きる可能性もありますので、院内での議論や病院間を巡る議論など、引き続き活発に行われるものと思われます。

医師のアンケート結果から宿日直許可の実態を探る

それでは、実際に宿日直にあたる現場の医師たちはどのように考えているのでしょうか。

ここでは、日経メディカル Online 2024年6月17日号に掲載された宿日直許可の是非に関するアンケート結果(期間:2024年5月6日~12日 対象:同誌の医師会員9,018人から回答)の一部をまとめましたので、紹介したいと思います。

※「宿日直許可を取得している」と回答した病院勤務医2,405人が対象

宿日直許可を取得も「日勤帯と同様の勤務」は22.0%、消えない「名ばかり」の懸念:日経メディカル (nikkeibp.co.jp)

日経メディカル Onlineより引用

質問1:宿日直の勤務実態

始めに、常勤先での宿日直の勤務実態に関して、医師全体の回答を紹介します。

以下の回答を見ると、「おおむね2時間以上/回の軽度な業務がある」とした回答が26.2%、「日勤帯と同様の勤務がある」と回答した22.0%と、合わせて48.2%の医師が宿日直許可の基準をクリアしているかどうかが疑われる回答をしていることがわかります。

- 「ほぼ寝当直」17.8%

- 「おおむね2時間未満/回の軽度な業務がある」34.0%

- 「おおむね2時間以上/回の軽度な業務がある」26.2%

- 「日勤帯と同様の勤務がある」22.0%

質問2:宿日直の勤務実態(診療科別)

続いて、宿日直の勤務実態について診療科別に回答をまとめたものが以下になります。

以下の回答をみると、救急科の医師の68.8%が「日勤帯と同様の勤務がある」と回答しています。

診療科の特性上、十分想定し得る回答なのですが、宿日直許可を取得していると回答した医師からのアンケート結果になりますので、これがもし本当なら、実態を伴わない許可が下されてしまっていると言わざるを得ません。

- 「日勤帯と同様の勤務がある」

- 救急科(68.8%)

- 初期研修医(36.0%)

- 麻酔科(35.7%)

- 腎臓内科(33.3%)

- 呼吸器内科(31.9%)

- 消化器内科(30.8%)

- 小児科(29.4%)

- 「おおむね2時間以上の軽度な業務がある」

- 初期研修医(44.1%)

- 小児科(38.1%)

- 循環器内科(36.1%)

質問3:宿日直の勤務実態(年齢別)

次に、宿日直の勤務実態について医師の年齢別に回答をまとめたものが以下になります。

以下の回答をみると、「20歳代」など若い年代の医師ほど「日勤帯と同様の勤務がある」や「おおむね2時間以上の軽度な業務がある」と回答していることがわかります。

- 「日勤帯と同様の勤務がある」

- 20歳代(32.5%)

- 30歳代(23.4%)

- 40歳代(24.1%)

- 50歳代(15.4%)

- 60歳代(9.5%)

- 「おおむね2時間以上の軽度な業務がある」

- 20歳代(33.4%)

- 30歳代(32.6%)

- 40歳代(25.2%)

- 50歳代(20.7%)

- 60歳代(11.4%)

質問4:宿日直の実態(自由意見)

最後に、宿日直の実態に関して、医師からの自由意見をいくつか抜粋して紹介します。

- 「2時間以内の軽度な業務でも、深夜から未明に仕事があったりするため休めるとは言えない。」(40歳代、緩和ケア科)

- 「寝ることができない大学病院分院のERにおいて、1人当直で宿日直許可が取れたことに驚愕している。」(30歳代、代謝・内分泌内科)

- 「宿日直の時間帯で診察を受ける場合、担当医師が専門外である可能性が高いこと、緊急性が乏しければ後日受診を勧められる可能性もあることを、患者に分かるようにしてほしい。」(40歳代、一般内科)

- 「働き方の管理をしているが、問題のある制度と感じる。ただ、当直の翌日には休みを取る文化ができたので、良い側面もあった。」(60歳代、腫瘍内科)

宿日直許可基準をクリアしていないことを示唆する回答も多い

前掲したアンケートの質問1の回答結果では、常勤先での宿日直の勤務実態について、1回当たり2時間以上の軽度な業務や、日勤帯と変わらない業務をしているとの回答が合わせて48.2%もありました。

作業が軽度であっても1回当たり2時間以上の業務は、許可基準となる「短時間の業務」とは解されません。

前述のとおり現場の医師からは、半数近くが宿日直許可基準をクリアしていないのでは、と疑われるアンケート結果が出ています。

個々の病院では、すでに医師から疑問の意見が出始めている可能性があります。

しかし、病院は患者を救い、地域医療を守る使命がありますので、まずは新たに始まった勤務時間管理の運用で精一杯という病院がほとんどなのかも知れません。

宿日直許可取得後も必ず行いたいチェック項目とは?

前項では、医師の働き方改革施行から約1カ月経過した後の、宿日直の実態に関する医師のアンケート結果を紹介しました。

紹介したとおり現場の医師からは疑問の声が挙がり始めていますが、この先、個々の医療機関はどのようなことに気を付けなければならないのでしょうか。

ここでは、働き方改革にあたり医療機関が認識すべきことや、宿日直許可取得後にチェックすべき項目について考えていきたいと思います。

働き方改革への姿勢で、病院間格差が広がる可能性も

日経メディカル Online2024年6月18日号では、『リポート◎”名ばかり宿日直”の放置が招く「ホワイト」と「ブラック」の二極化』と題し、働き方改革をきっかけに、医師の定着等で病院間格差が広がる懸念について掲載しています。

その記事の中では、医師の働き方改革で多くの病院のサポートをしてきた、福島通子・特定社会保険労務士のコメントも掲載しています。

以下が、福島特定社会保険労務士のコメントの要約となります。

- 「本格稼働に向け数年前から準備を進め、労働環境の改善を続けている医療機関」と、「宿日直許可は取得したが、見かけの労働時間だけを気にしている医療機関」に二極化している

- 働き方改革への姿勢や取り組み方で、“ホワイト”と“ブラック”の二極化が進み、病院間で医師の定着・採用などに大きな差が生じる可能性もある

日経メディカル Onlineより引用

すでに医師不足に悩む医療機関も多いと思いますが、このコメントのとおり、2024年4月から始まった医師の働き方改革の対応次第で、医師の採用・定着がさらに難しくなる病院が出てくる可能性も否定できないでしょう。

それでは一体どうすればいいのか。次の項で詳しく考えていきたいと思います。

なお、医師の働き方改革の取り組み事例について以下の記事でも取り上げていますので、併せてお読みください。

宿日直許可取得後もチェックすべき3項目

先に紹介したとおり、医師の働き方改革施行前年の令和5年に宿日直許可を得た医療機関は、5,173件もありました。

しかし、宿日直許可を取得できたことで安心して、現場の状況を顧みることをしていない医療機関もなかにはあるかも知れません。

ここでは、現場の医師からブラック病院と指摘されないためにも、宿日直許可取得後も継続的にチェックすべき3項目を紹介します。

- チェック項目1:許可された宿日直業務の内容を担当医師に周知

- チェック項目2:宿日直許可書の内容と実態を確認する

- チェック項目3:宿日直業務時の勤務環境改善を進める

引用:厚生労働省労働基準局 宿日直許可取得後の適切な労務管理のために.pdf

チェック項目1:許可された宿日直業務の内容を担当医師に周知

まず1つ目に、宿日直許可を受けた項目と内容、特に宿日直業務として認められる業務内容について、宿日直業務を実際担当する医師ひとりひとりにしっかり説明し続けることが重要になります。

ただでさえ医師への周知に苦労している医療機関は多いと思いますが、医師の人事異動の際は基より、医局会等での定期的な周知により宿日直許可の内容について理解を根付かせることが大事です。

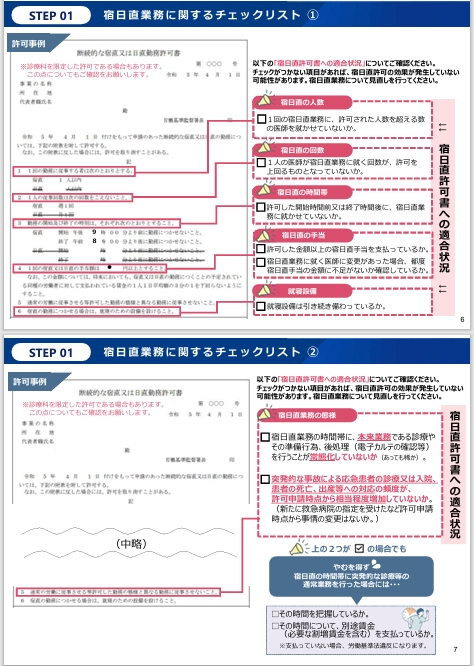

チェック項目2:宿日直許可書の内容と実態を確認する

2つ目は、宿日直許可書の内容と実態の適合状況を継続的に確認していくことが重要です。

具体的に確認する項目について、以下の表にまとめました。適合状況にチェックがつかない項目がある場合、業務の見直しが必要になります。

| 宿日直許可書の記載内容 | 適合状況を確認する項目 |

| 1回の勤務に従事する者は次のとおりとする。 例)「宿直 1人以内」 | 1回の宿日直業務に、許可された人数を超える数の医師を就かせていないか。 |

| 1人の従事回数は次の回数をこえないこと。 例)「宿直 週1回」 | 1人の医師が宿日直業務に就く回数が、許可を上回るものとなっていないか。 |

| 勤務の開始及び終了の時刻は、それぞれ次のとおりとすること。 例)宿直 開始 午後9時より前に勤務につかせないこと。 終了 午前8時より後に勤務につかせないこと。 | 許可した開始時間前又は終了時間後に、宿日直業務に就かせていないか。 |

| 1回の宿直又は日直の手当額は●●円以上とすること。 | 許可した金額以上の宿日直手当を支払っているか。 宿日直業務に就く医師に変更があった場合、都度宿日直手当の金額に不足がないか確認しているか。 |

| 宿直の勤務につかせる場合は、就寝のための設備を設けること。 | 就寝設備は引き続き備わっているか。 |

| 通常の労働に従事させる等許可した勤務の態様と異なる勤務に従事させないこと。 | 宿日直業務の時間帯に、本来業務である診療やその準備行為、後処理(電子カルテの確認等)を行うことが常態化していないか(あっても稀か)。 突発的な事故による応急患者の診療又は入院、患者の死亡、出産等への対応の頻度が、許可申請時点から相当程度増加していないか。(新たに救急病院の指定を受けたなど許可申請時点から事情の変更はないか。) 上記2つがOKでも、 やむを得ず突発的に通常業務を行った場合は… その時間を把握しているか。 その時間について別途賃金(必要な割増賃金を含む)を支払っているか。 |

「チェック項目2」の元資料は以下になりますので、併せてご参考ください。実際の許可書(断続的な宿直又は日直勤務許可書)をイメージしながらご確認いただければ幸いです。

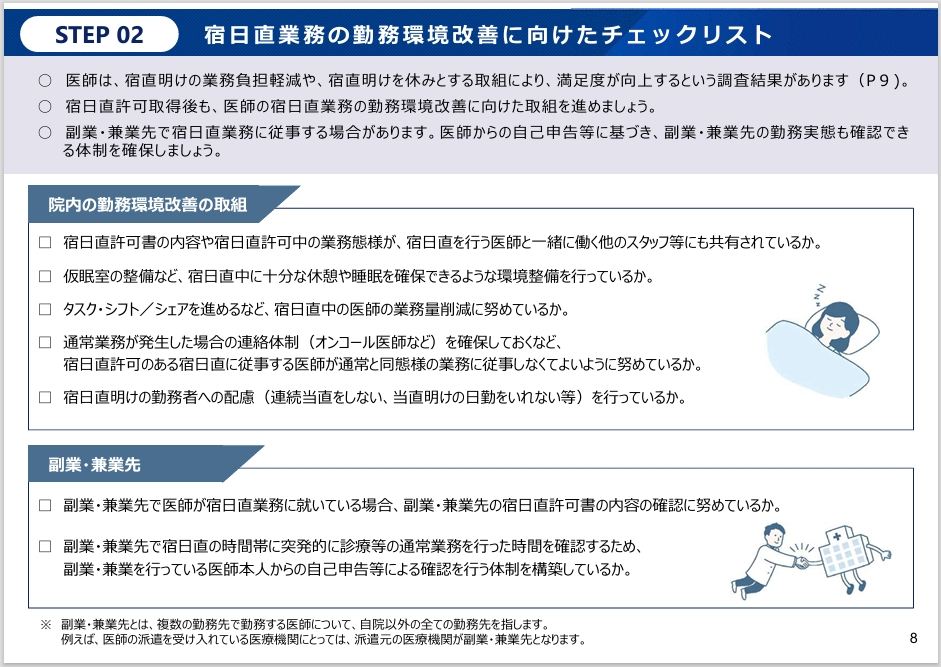

チェック項目3:宿日直業務時の勤務環境改善を進める

3つ目は、宿日直業務における勤務環境を継続的に改善していくことが重要です。

これについても、具体的に確認すべき項目を以下の表にまとめました。許可事項を継続的に運用していくためにも、定期的なチェックが求められます。

| 院内の勤務環境改善の取組 | 宿日直許可書の内容や宿日直許可中の業務態様が、宿日直を行う医師と一緒に働く他のスタッフ等にも共有されているか。 仮眠室の整備など、宿日直中に十分な休憩や睡眠を確保できるような環境整備を行っているか。 タスク・シフト/シェアを進めるなど、宿日直中の医師の業務量削減に努めているか。 通常業務が発生した場合の連絡体制(オンコール医師など)を確保しておくなど、宿日直許可のある宿日直に従事する医師が通常と同態様の業務に従事しなくてよいように努めているか。 宿日直明けの勤務者への配慮(連続当直をしない、当直明けの日勤をいれない等)を行っているか。 |

| 副業・兼業先 | 副業・兼業先で医師が宿日直業務に就いている場合、副業・兼業先の宿日直許可書の内容の確認に努めているか。 副業・兼業先で宿日直の時間帯に突発的に診療等の通常業務を行った時間を確認するため、副業・兼業を行っている医師本人からの自己申告等による確認を行う体制を構築しているか。 |

「チェック項目3」の元資料も載せておきますので、併せてご参考ください。

まとめ

今回は、医療機関の宿日直の実態と宿日直許可を取得した後に確認すべき項目についてみてきました。

最後に、宿日直許可取得後においてチェックすべき3項目をまとめます。

- 許可された宿日直業務の内容を担当医師に周知

- 宿日直許可書の内容と実態を確認する

- 宿日直業務時の勤務環境改善を進める

医師の働き方改革や宿日直許可の是非については、今後も議論が続くと思われますが、医療機関としてはこの先も継続的に適正な運用を進めていくことが、医師確保の観点からも非常に重要であることがご理解いただけたかと思います。

なお、当事務所は医療業界に特化した労務サービスを提供しております。以下の記事で当事務所の簡単な紹介をしていますので、併せてお読みいただきますと幸いです。もしお問い合わせやご依頼などございましたら、こちらからお気軽にご連絡ください。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。