皆さん、いまの仕事に充実感はありますか?

若い世代はまだまだ伸びしろがありますので、たとえ失敗したとしても、失敗から学びを得ることで自身を成長へと導くことができます。

そして、成長を実感することで、仕事への意欲を維持・向上することができるでしょう。

一方で、ミドルからシニア世代はどうでしょうか。年数をかけて仕事の知識や経験を積んできて、ある程度仕事の要領は得ていると思います。

しかし、なかなか自分が成長している実感が持てず、仕事に意欲が沸いてこないと感じている人も少なくないのではないでしょうか。

もし皆さんがこうした思いを抱えているのなら、それは「キャリアプラトー」と言われる状態かも知れません。

今回は、キャリアプラトーとは何かを探り、その原因や対策について考えていきたいと思います。

キャリアプラトーとは?

前述した「キャリアプラトー」という言葉、皆さんはご存知だったでしょうか?

キャリアプラトーとは、簡単に言うと“キャリアにおける停滞状態”を指します。

キャリアプラトーとは「停滞状態」

「プラトー」とは、「高原」や「台地」と訳される言葉です。

標高の高い山をイメージするとわかりやすいかも知れません。山を登っていくと高原が現れますが、そのあとは平坦な地形が続いていくのが想像できると思います。

要するに、キャリアプラトーとは、自身の仕事における成長の実感や可能性が感じられなくなり、これ以上伸びしろを見いだせない停滞期にある状態を言います。

一般的にはミドル層やシニア層に多くみられる

キャリアプラトーは主にミドル層やシニア層に多くみられるとされています。現在の社会では就職氷河期世代がミドル層・シニア層に当たると言えるでしょう。

就職氷河期世代は就職難に見舞われ、その後も給料が伸び悩み、上が詰まってポストにも恵まれず、自身のキャリアに行き詰まりを感じている人も少なくないのではないでしょうか。

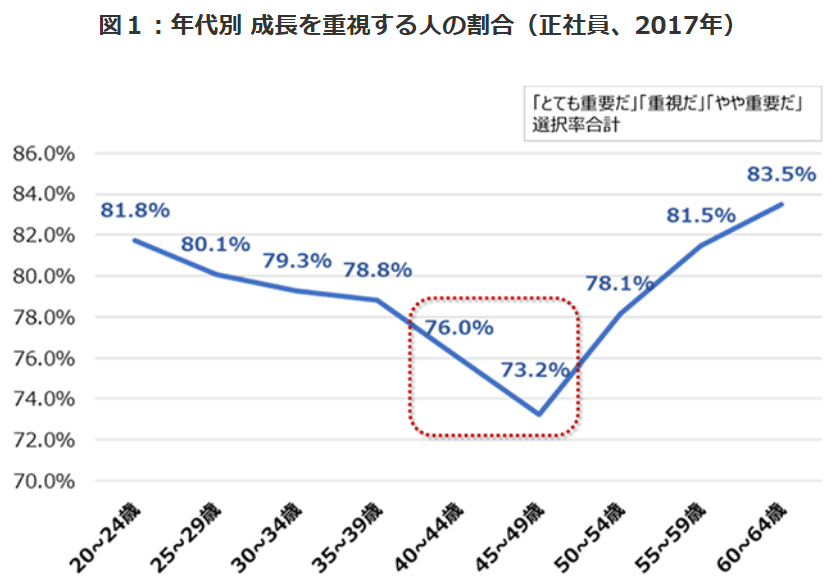

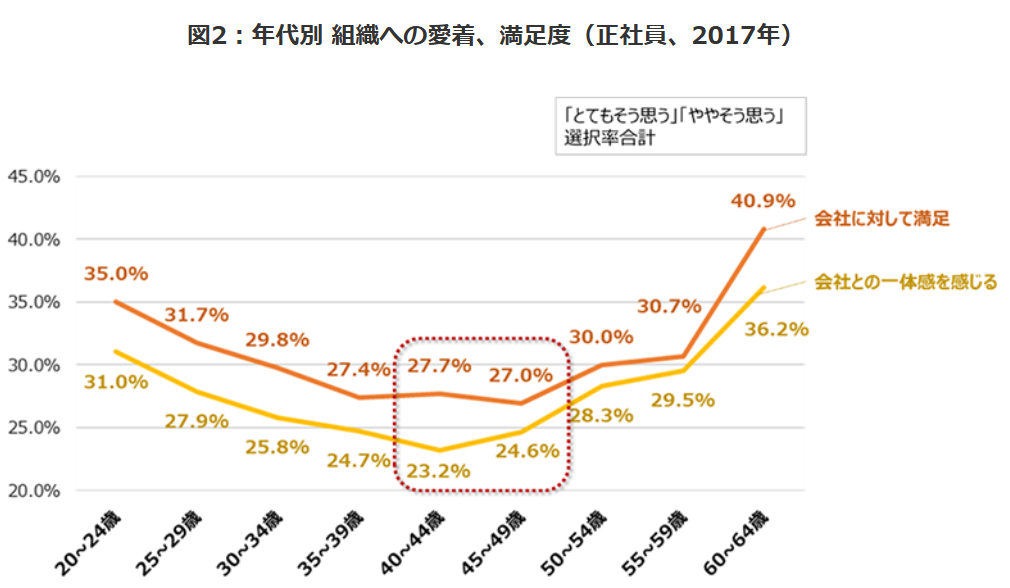

パーソル総合研究所は、2017年に行った「働く1万人の就業・成長定点調査」の結果から、40代社員にみられる傾向について以下のことを伝えています。

- 40代は他の年代と比べて、仕事において成長が重要だと考える意識が落ち込む傾向が見られた(図1)

- 会社への愛着や満足度も40代で落ち込む傾向があり、他の年代よりもキャリアの停滞感を抱えやすいことがうかがえる(図2)

なお、こうしたミドル層やシニア層に多くみられる管理職のストレス対策について、以下の記事で詳しく解説していますので是非ご参考ください。

医療者では中堅看護師に懸念あり

医療機関においては、中堅と言われる5年目以降の看護師のキャリアプラトーが指摘されることがあります。単調な日常業務や研修機会の減少、職位の停滞などが原因として挙げられます。

青山学院大学経営学部山本寛研究室は、臨床経験3年以上の看護師を対象に行ったアンケート調査から、以下の結果が得られたと伝えています。

- キャリア目標を決めている人ほど、昇進可能性の低下や仕事の挑戦性の低下に陥りにくい

- 高いキャリア目標を決めている人ほど、昇進可能性の低下に陥りにくい

「看護職のキャリア目標の設定とキャリア・プラトー化との関係-内容的プラトー化との比較の観点から」『産業・組織心理学研究』第25巻第2号,pp.147-159(共著)<査読済み>

また、別の報告では、客観的にプラトー状態にみえる看護師であっても、主観的なプラトー状態にならないことへの要因として、以下の傾向がみられたことを示しています。

- 【組織的な要因】

常勤の看護師や大学卒など高学歴の看護師の数が多い - 【個人的な要因】

キャリア・プラトー状態にある看護師の方が、年齢が高く、看護師としての経験年数が長く、経験した病院数が多い

「看護師のキャリア・プラトー化に影響を及ぼす要因-A県内の病院で働く看護師を対象に」『第41回日本看護学会論文集-看護管理-』pp.25-28(共著)<査読済み>

以下の記事では、看護職のストレスマネジメントについて詳しく解説しています。併せてご参考ください。

次の項からは、キャリアプラトーの原因や、その影響について考えていきたいと思います。

キャリアプラトーの4つの原因

一般的に、キャリアプラトーが見受けられる人には、以下のような原因が考えられると言われています。

- 原因①:業務のマンネリ化

- 原因②:業務が過大

- 原因③:昇進の停滞

- 原因④:職場環境や人間関係の影響

それぞれ解説していきます。

原因①:業務のマンネリ化

同じ業務に長い間従事していると、仕事への慣れが生じてくるため、自分の業務に対してワクワク感が持てなくなります。

つまり、業務のマンネリ化により成長実感が持てなくなるため、キャリア発達の停滞感が発生すると言えます。

原因②:業務が過大

自分の能力よりも業務量が過大の場合、目の前の仕事に追われている状況がキャリア発達の停滞感を生むことになります。

変化が激しい現代では、管理職であってもプレイングマネージャー化せざるを得ません。

日々の仕事に忙殺され、新たな挑戦をしたくてもそれができずに、仕事に喜びを見いだせない状況が停滞感を引き起こします。

原因③:昇進の停滞

ポストに恵まれず昇進の可能性が見いだせない場合、仕事に対する意欲を維持・向上させるのは難しいでしょう。

前例として挙げたように、ミドル・シニア層が他の年代に比べ、組織に愛着や満足感を得られない理由の一つが、この「昇進の停滞」にあると考えられます。

原因④:職場環境や人間関係の影響

評価制度や目標管理制度が整備されていない、または、あっても形骸化している場合、キャリアの停滞感を生む原因ともなります。

公正な評価の手段がなければ、「自分は頑張っているのに、なぜか周りばかりが評価されている」と従業員に不満を抱かせ、仕事への意欲減退につながります。

キャリアプラトーの影響とリスク

ここでは、キャリアプラトーによるリスクについて考えたいと思います。

医療者自身のリスク3点と医療機関の管理者側のリスク3点に分けてみていきたいと思います。

| 医療者自身のリスク | 医療機関側のリスク |

| ①モチベーションの低下 | ①コミュニケーションの停滞 |

| ②パフォーマンスの低下 | ②人材流出のリスク |

| ③心理的・身体的な健康への影響 | ③組織力の低下 |

医療者自身にもたらすキャリアプラトーの影響とリスク

まず、キャリアプラトーが医療者自身へもたらすリスクについて考えたいと思います。

リスク①:モチベーションの低下

仕事への停滞感を感じると、当然、医療者自身のモチベーションが低下します。

それと同時に、本人だけではなく、周囲のスタッフのモチベーションにも悪い影響を与える可能性があります。

リスク②:パフォーマンスの低下

仕事へのモチベーションが低下すれば、おのずと医療者自身の仕事のパフォーマンスが低下する可能性が高まります。

リスク③:心理的・身体的な健康への影響

医療者自身、自己肯定感が下がり、自信喪失によりメンタル不全に陥るリスクもあります。

メンタル不全が深刻な場合、労働の提供が困難になる可能性が高まります。

医療機関にもたらすキャリアプラトーの影響とリスク

次に、医療者がキャリアプラトーに陥った場合、医療機関側にはどのようなリスクが潜んでいるのか考えたいと思います。

リスク①:コミュニケーションの停滞

医療機関に与える影響として、組織内のコミュニケーションの停滞がリスクとして考えられます。

キャリアプラトーにより医療者自身のモチベーションが低下すると、医療者同士で必ず必要となるコミュニケーションが減ってしまう可能性があります。

周囲のスタッフのモチベーションを奪うのみならず、連係ミスなどにより医療安全上のリスクも背負う可能性があります。

リスク②:人材流出のリスク

医療機関に与える影響の2つ目として、人材流出のリスクが考えられます。

本来、要職に就いて組織を引っ張る立場ともなるミドル層の流出は、組織にとっては人事上の多大な損失につながります。

リスク③:組織力の低下

医療機関に与える影響の3つ目として、組織力低下のリスクが考えられます。

ミドル層の流出により組織のバランスが悪化すれば、医療機関そのものの組織力の低下、成長性の低下、ひいては事業継続の危機まで想定しておく必要があるでしょう。

ミドル層の労働意欲の停滞により、医療スタッフ個々が業務上の成果をあげられない状況は、組織にとってはマイナスでしかないため、何らかの手を打つ必要があります。

なお、人材の価値を最大限に引き上げることで中長期的に企業価値を向上させていく経営のあり方を「人的資本経営」と言います。医療機関における人的資本経営のポイントについて、以下の記事で解説していますので、併せてご参考ください。

キャリアプラトーを乗り越えるための方法

これまで、キャリアプラトーの原因やそれに伴うリスクについてみてきました。

それでは、キャリアプラトーを乗り越えるための対応策としてどのようなものが考えられるのでしょうか。

ここでも、医療者自身が対応すべき点と、医療機関の管理者が対応すべき点の2方向から考える必要がありそうです。

| 医療者自身の対応策 | 医療機関側の対応策 |

| ①メンターやキャリアカウンセリングの利用 | ①日常の声掛けや1on1で動機付け |

| ②キャリアデザインの再構築 | ②評価制度や目標管理制度の導入、再構築 |

| ③自己成長のための目標設定 | ③リスキリングで新たな知識やスキルの醸成 |

| ④新たなスキルの習得と資格取得 | ④適切な配置、昇進、ジョブローテーション |

医療者自身の対応策から順にみていきたいと思います。

医療者自身がキャリアプラトーを乗り越えるための4つの対策

まず、医療者自身がキャリアプラトーを乗り越えるための対策について考えたいと思います。

対策①:メンターやキャリアカウンセリングの利用

職場にメンターやキャリアカウンセリングの制度があれば、面談をとおして今後の自身のキャリアについて考え直すための機会を得ることができます。

もし、職場にキャリアカウンセリング等の制度がない場合でも、特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会の運営するサイトから個人登録のうえ、有資格者によるカウンセリング(有料)を利用することができます。

下記のサイトからアクセスできますので、是非ご活用ください。

対策②:キャリアデザインの再構築

もしメンターやキャリアカウンセリングの機会がなければ、自身で自己分析して、改めてキャリアデザインの再構築を進める必要があります。

現時点でキャリアデザインのイメージがなければ、これを機会にキャリアデザインを構築することをお薦めします。

その前提として、キャリアアンカーの考え方を用いて、自身が譲ることのできないキャリアの志向について内省を深めることが重要です。

キャリアデザインやキャリアアンカーについては、以下の記事で詳しく解説していますので是非ご参照ください。

対策③:自己成長のための目標設定

何よりも日々の業務から成長を実感していくことが大事になります。職場に目標管理制度があれば、上司との面談をとおして来期の目標を設定し、上司とともに達成度を評価していきます。

制度自体がなければ、自身でマイルストーンを設定し、自ら評価して次の目標へ進む仕組みをつくります。

いかに継続して自己管理していくかが問われますが、初めから大きな目標を立てずに、すぐ取り掛かれそうな小さな積み重ねでいいと思います。

いわゆる「スモールステップ」という考え方を取り入れて、自己成長の取組を習慣化させることが重要です。

対策④:新たなスキルの習得と資格取得

目標が定まったら、その目標に向けて必要となるスキルを習得していきます。

設定した目標に向けて資格を取るのもいいでしょう。新たな目標ができ、資格取得のコミュニティに参加することで、人間関係が広がります。そこで視野が広がったり、刺激が生まれ、業務に対するモチベーション向上にもつながります。

医療機関が考えるべき4つのキャリアプラトー対策

ここからは、医療者のキャリアプラトーに対して、医療機関側に求められる対応策を考えていきたいと思います。

対策①:日常の声掛けや1on1で動機付け

若手社員には仕事の進捗で声掛けすることも多いと思いますが、ミドル層にはなかなか声掛けできていない、ということもあるかも知れません。

その場合、ミドル層への動機付けが不足し、モチベーション低下につながります。若い世代と変わらず、普段からの声掛けが何より効果的です。

もし1on1制度があれば、早期に個人の停滞感を汲み取り、共に乗り越えることができるかも知れません。今後のキャリアの志向に関して本人と組織で共有できれば、本人にとって有意義なキャリア形成を用意することができます。

1on1の運用については、以下の記事でも詳しく取り上げています。是非ご参考ください。

対策②:評価制度や目標管理制度の導入、再構築

社員の士気を維持向上するためには、公平公正な評価を行う制度を導入する必要があります。導入されていても、もし形骸化している場合は制度の再構築が必要です。

目標管理は、本人の経験値よりも少し高めの目標をあえて設定して、その達成度についてお互い進捗管理をしていくことが大事になります。

対策③:リスキリングで新たな知識やスキルの醸成

業務上のスキルアップは個人任せにせずに、適切な研修機会の提供やリスキリングで新たな知識やスキルの醸成を図り、人材開発を行うことが重要です。

医療機関におけるリスキリングの導入については、以下の記事でも詳しく取り上げています。是非ご参考ください。

対策④:適切な配置、昇進、ジョブローテーション

公平公正な評価によって適切な配置や昇進を行っていくことが、医療スタッフのモチベーション向上の基本になると考えます。

当然、組織によってはポストの定数に限りがあると思います。ポストが増やせない場合は、定期的なローテーションを行い、業務転換と環境変化を与えて士気の向上を図ることが大事になります。

まとめと今後に向けて

これまで、キャリアプラトーの意味や原因、その対応策について考えてきました。

最後に、医療者自身が考えるべきキャリアプラトーのリスクと対策についてまとめたいと思います。

| リスク | 対策 |

| モチベーションの低下 パフォーマンスの低下 心理的・身体的な健康への影響 | メンターやキャリアカウンセリングの利用 キャリアデザインの再構築 自己成長のための目標設定 新たなスキルの習得と資格取得 |

もし、皆さんのなかで自分にあてはまると感じた方がいる場合は、これがいい機会になるかも知れません。

いまの停滞した状況からステップアップするためのチャンスと前向きに捉えて、次なるステージに進むことを期待しています。

そのためには、これを機に自身と向き合い、目の前の仕事に注力して、日々の仕事から少しずつでも成長を感じていくことが何より大事になります。

少子高齢化の進展により、若い世代の人手不足はこの先も続きます。医療機関の管理者側は、当然いまもこの先も起こり得る組織上の重要課題として、ミドル層の活用に資する人事施策を打ち出すことが重要です。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。